常世の織物と旅人の話 *7

さてそんなことが起きているとは露知らず、

綾目の大臣は、俯いたままその場に佇んでいました。

彼女は綾目ですから、伝承や昔話に精通しています。

もちろん王族の呪いのことも、よく知っていました。

呪いに関して気にするかどうかは、王族個々人で差があります。

普段は割と能天気寄りとも言える若い王さまが、

そんなに気にしているとは気付かなかったのです。

「お怒りだと思っていたが、傷付いておられたとは……」

我が身の不甲斐無さにしょんぼりと持ってきた資料を持ち直したとき、

背後から能天気な声がかかりました。

「王さまって意外とピュアなんですね!」

「良い相手にも色々ありますからねえ、心許す云々は関係ないですよねえ」

資料運びを手伝ったついでに立ち聞きを敢行したメーテルリンクと月読の大臣でした。

「聞いておられたのか」

綾目の大臣は、少々ばつの悪そうな顔をして彼らに向き直りました。

「私は祭の準備に戻ります。陛下をお見かけしたら、元気付けて差し上げてください」

「はいはい」

「私慰めるの得意なんだよう」

二人の良い返事を聞いて綾目の大臣は力無く微笑みました。

それを見た月読の大臣が言います。

「何も貴女がそんなに落ち込むことは無いでしょう」

「私は考えなしだったのです……」

「からまわりー」

「……」

メーテルリンクの軽い言葉にも特に答えず、綾目の大臣はとぼとぼと屋根を下りていきました。

*

「私たちのだいじんさまは王さまに同情的ですから」

綾目の大臣の姿が見えなくなった頃、メーテルリンクが言いました。

「同情的?」

「王さまは確かにお若いですが、綾目のだいじんさまーも同い年ぐらいですからね。びっくりの若さ!ご存知でしょ?

他人とは思えないんじゃないかな」

「若さね」

月読の大臣はちらりと王さまが去っていった方を眺めます。

「まあとにかく、この分では彼女に陛下の伴侶を見つけるのは無理そうだ」

「大晦日はもう明日ですからね。おまけにやる気もなくなってしまったようですし」

「しかしあれも―――今年中にやらねばならないことのひとつだ」

普段は淡々としても冷たい雰囲気は感じさせない月読の大臣の声が、

ほんの少し不穏な色を孕んで響きました。

「月読の仕事は一年のすべてを導き終わらせること。

彼女が終わらせないものは私が終わらせよう」

「もっと早く手伝ってあげればよろしいのにい」

メーテルリンクは大臣から滲む冷たいものも気にせずに、けらけらと笑いながら屋根から跳ね下りていきました。

月読の大臣はそれを見てうっすらと微笑むと、小さな呟きをもらしました。

「若さなど関係ないのだ。王族は王族……

呪いなどものともしない強さを持って頂かないと」

*

年越しの祭の日、一年の最後の日は、あっという間に過ぎてしまうものです。

少女にとってもそれは同じでした。特に今年は祭に商品を出す日でもあるのです。

店の手伝いにてんてこ舞いで、気付けばもう祭が始まるまで2時間をきっていました。

そんなわけで、また少女は転がるように青いテントまで走ってきました。

腰に下げた小さなポーチに、沢山のお菓子を詰めて。

「旅人さん支度できた?」

「うん、いつもどおりだけど」

やっぱり布だらけの旅人さんは言いました。

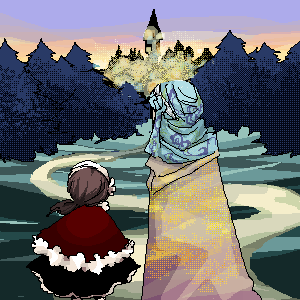

そこで二人はお城へと歩き始めました。

「最初に花火があってね、王さまが挨拶するの」

「それで祭の始まりだね」

「そうなの。そしたら何か食べに行きましょう」

少女はなにやらあたふたした調子で言いました。

「あのね、それから、終わりにも花火があるのよ。

2回目の花火の時間までは、まだお祭は終わらないからね」

「うん、わかった。最後まで見られると良いな」

大晦日の祭にはジンクスがありました。

最初の花火と最後の花火を一緒に見た二人は結ばれる、という。

同じくらい別れるというジンクスもありそうな感じですが、

ともかく腹に一物抱えた男女が集まったり集まらなかったりするわけです。

少女としては恋人同士とかそんな高望みはしていませんでしたが、

もうちょっと仲良くなれたら良いなあという想いを秘めて向かいます。

いつかいなくなってしまう人であっても、

せめて、また会いに来てもらえる程度には。

せめて、その故郷に遊びに行ける程度には。